ちきりやについて

ちきりやは創業安政元年(1854年)、京都市内の三条通室町西入にて、山城宇治銘茶の販売を手掛けたことから始まります。

昭和40年頃に地元京都から生協事業への取り組みを開始し、現在では全国の生協との取引へと広がりました。

緑茶カテゴリーだけにとどまらず、麦茶や健康茶部門へと幅広く、息の長い商品を製造し、国内外に販売しています。

静岡工場について

1988年(昭和63年)に静岡県西部の深蒸し茶の生産でも名高い、現在の菊川市(旧小笠郡菊川町)で品質管理の設備を整えた工場を建設し、以来、「安心」「安全」でしかも美味しいお茶をモットーに製造をおこなっています。

平成13年には有機認証、平成18年にはISO9001の認証を受け、日本生協連をはじめとする全国の生協関係や各取引先における品質基準をクリアする工場として日々商品管理の徹底に努めながら製造しています。

企業理念

ちきりやは、「緑茶の復権」「緑茶の持つ文化と空間の創造」を掲げ、品質本位の、暮らしのお茶にふさわしい商品づくりを目指しております。

家庭や職場で急須を使ってお茶を淹れる機会が少なくなってきた昨今。

一葉一葉を大切に育て、仕上げられたお茶で、心が潤い、豊かになれる。

お茶を通じて一期一会の心を大切に、最高のおもてなしをお届けします。

品質方針

品質を最重視した環境づくりと製造工程を取り入れ、法令・規制要求事項を厳守し、「安心」、「安全」でしかも美味しいお茶をお届けする。

ちきりやの歴史

千切屋一門の繁栄

千切屋は少なくとも、1550年代以来、450年以上の歴史を持つ京都最古の商家といわれています。

弘治4年(1558年)、西村与三右衛門貞喜が、三条通室町西入ルに法衣商の店を開いたのが始まりとされ、四代目の子・吉右衛門貞利が分家して、「千吉(ちきち)」、二代目の次男の子・治兵衛、四男の子・宗(總)左衛門がそれぞれ分家して、「千治(ちじ)」、「千總(ちそう)」が誕生しました。

※総本家は明治44年(1878年)に断絶。

江戸時代には千切屋一門の家々は百軒にものぼったと伝わります。三条室町は「五色の辻」と呼ばれました。これは、千切屋一門の店の壁が、東南は「赤壁」、南西は「黄壁」、東北は「青壁」、西北は「黒白壁」の五色に色分けされていたことに由来し、当時の千切屋一門の繁栄をうかがわせます。

三条室町の西北角には、吉井勇(明治19年~昭和35年)の歌碑があります。

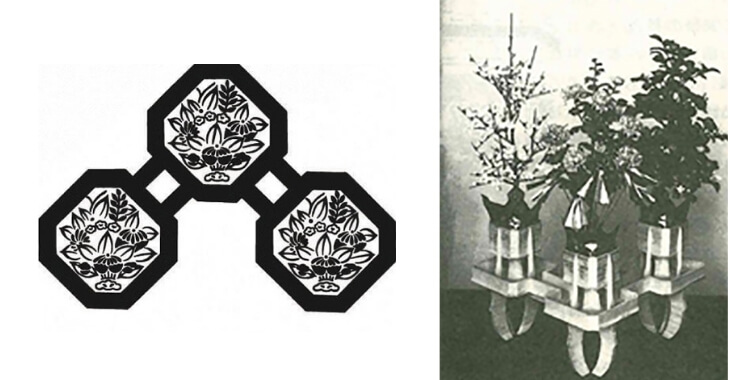

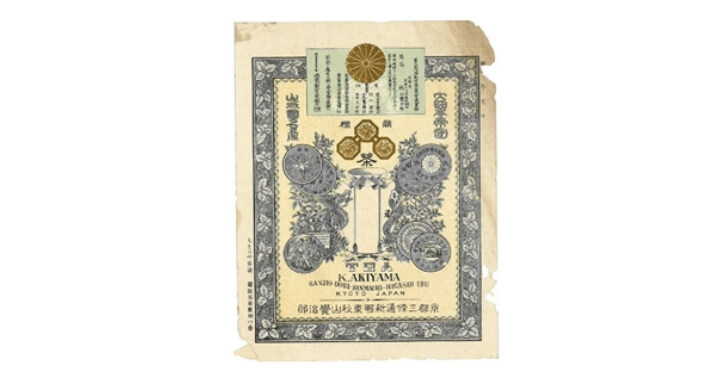

ちきりやの紋

千切屋一門西村家の遠祖は、奈良時代の藤原淡海公の末裔で、工匠(大工)神人として南都一条院に関係し、春日大社の摂社である「若宮神社」の祭事の時に、興福寺衆徒の供進する千切花の台(千切台)を毎年製作奉納していたと伝えられています。

ちきりやの紋は、この千切台を真上からみたデザインです。

四隅を切った四角形(八角)を三つ、俵を積んだように重ね、真ん中の八角形と右下、左下の八角形を、それぞれ二本の棒でつないでいます。

三つの八角形の内側には、橘、藤、松、竹などの花が細かく描かれています。

ちきりや茶店の創業

幼少の頃に「千吉」に奉公していた秋山覚兵衛は、宝暦6年(1756年)、分家して三条衣棚に店をかまえて法衣業を始めます。

そして安政元年(1854年)、五代・覚兵衛の時代にちきりや茶店創業となりました。

※「千吉」とは千切屋吉右衛門を略した屋号です。

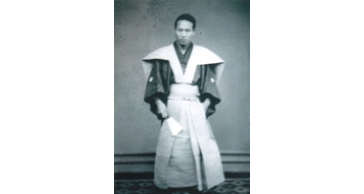

六代・覚兵衛は、茶の輸出にも乗り出し、博覧会にも出品して表彰されました。

また、京都市茶業組合の副組長にも就任しました。

第三回内国勧業博覧会褒章證 秋山覚治郎(=七代・覚兵衛)

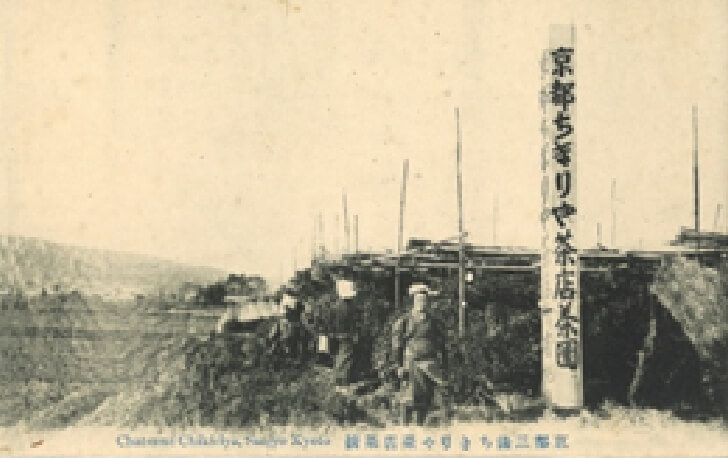

七代・覚兵衛は、明治43年(1910年)頃、宇治木幡に茶園を開きました。

茶園は京阪電鉄木幡駅の真南に接しており、玉露や碾茶を主に作っていました。

製茶工場もそこにあり、新茶時期には、たくさんの茶摘み女が茶芽を摘み、蒸気の吹き上げる製茶場で男たちが汗を流して茶を蒸し上げ、揉む作業をしていました。

当時茶業者が自園を持っていたのは3店だけで、とても珍しいものだったようです。

しかしながら、第二次大戦後の農地解放でなくなってしまいました。

七代・覚兵衛は、大正3年(1914年)に京都市茶業組合組長、大正10年(1921年)「京都市茶業青年団」を発足、その団長に就任しました。

右:大番頭 野田長兵衛、左:若林栄二郎(六角ちきりや創業者)【六角ちきりや茶舗 所蔵】

そして大正13年(1924年)より、北野天満宮の献茶式に青年団が参加し、ちきりや茶店から北野天満宮へお茶壺道中で行列をなすなど茶業の発展に力を注ぎました。

ちきりや茶寮

昭和15年(1940年)に、京都市中京区河原町三条下ルに、本格的和風喫茶店として「ちきりや茶寮」をオープンしました。

設計・池田総一郎氏によるもので、階下に茶舗、喫茶室、階上に喫茶室及び茶室がありました。

当時開発された「抹茶アイスクリーム」は、白いアイスクリームの上に抹茶を振りかけたもので、珍し いものでしたが、戦争で閉店となってしまいました。

町内の取り組み

ちきりや本社のある衣棚町は、祇園祭の鉾町(鷹山)に位置しています。

「鷹山」は、2022年7月後祭りに、196年ぶりに復興し、くじ取らずの曳山として大船鉾の前を巡行します。

もともと、応仁の乱以前よりお囃子が乗って巡行する大きな曳山でしたが、文政9年(1826年)巡行時を最後に休み山となりました。

さらに蛤御門の変(1864年)による大火で、人形三体の首と手を残して焼失してしまいました。

御神体人形は、中納言在原行平ともいわれる鷹を手にした「鷹遣い」、犬を連れた「犬遣い」、粽を持って酒を入れた樽を背負った「樽負い」の3体です。

御神体が粽に関する山鉾は「鷹山」だけとなります。

ちきりやは、公益財団法人鷹山保存会にも属し、祇園祭を支える一員として地域への貢献活動に取り組んでいます。